建物には無数の配管や配線が天井内やピットの中にとおっています。

スリーブはこれらの設備部材などを梁や床に貫通させる際に使用するものです。

本記事では図を用いてスリーブの種類と貫通範囲、検討時期などを解説していきます。

スリーブとは

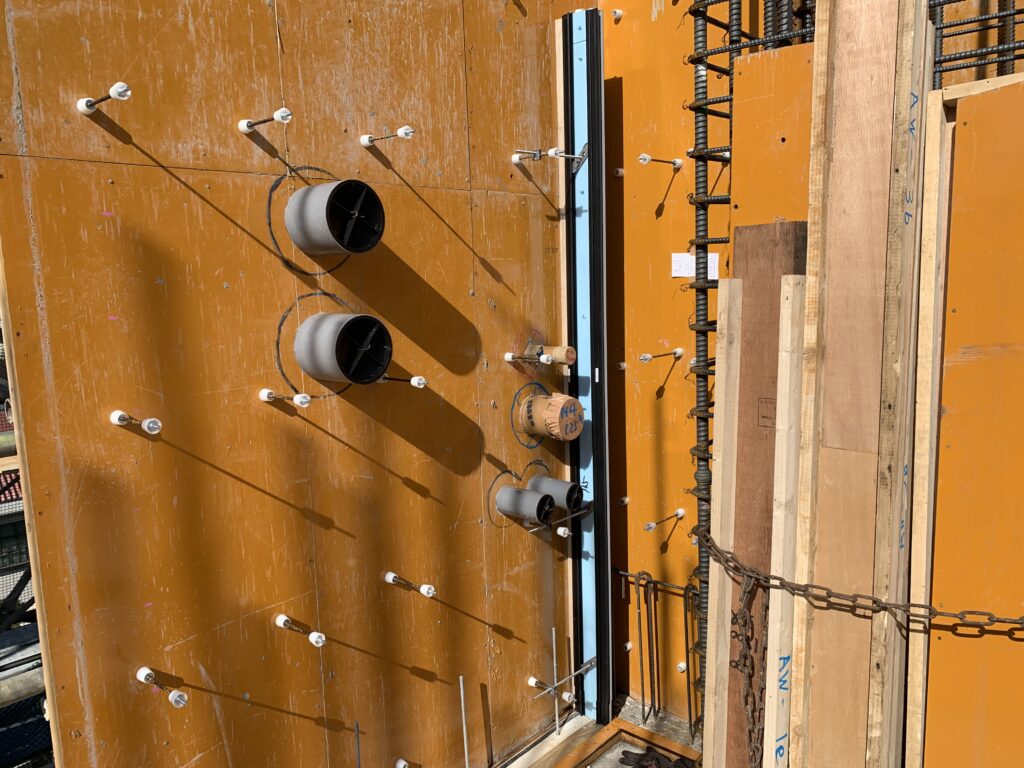

スリーブとは梁や床、壁などの躯体に設ける開口です。

主に設備配管・配線を躯体に貫通させさせることで配管などを天井内などに納めることが可能です。

スリーブの種類

スリーブには主に紙ボイドとVP・VU、鉄管スリーブがあります。

それぞれに特徴があるので説明していきます。

紙ボイド

紙ボイドとはコンクリート打設前に紙製の筒を取り付け、コンクリートが硬化後紙ボイドを外すことで躯体に貫通孔を設けます。

メリット

・安価

・紙ボイドを最終的に外すため、貫通サイズが小さくできる

デメリット

・コンクリート打設時につぶれる可能性がある

・取り外しの手間が発生する

主なメーカー

・フジモリ産業株式会社

https://www.fujimori.co.jp/products/building_materials/21

VP管・鉄管

VP管・鉄管を躯体打設前に取り付け配管内にコンクリートが充填されないことで躯体に貫通孔を設ける

メリット

・つぶれずらい

・屋上などで防水をまくことが可能

デメリット

・配管の厚み分貫通サイズが大きくなる

・高価

・取り外しの手間が発生する

主なメーカー

・積水化学株式会社

https://www.eslontimes.com/

・丸井産業株式会社

https://www.marui-sangyo.jp/products/kenchiku/tekkan.html

貫通可能範囲

スリーブは躯体を貫通するため、躯体の耐力を弱める行為です。

そのため梁を貫通する際に極力耐力を弱めないようにルールが決められています。

今回は基本的なものを紹介しますが、設計事務所によって構造図の特記仕様書に基準が記載があるので検討前に必ず確認しましょう。

スリーブの離隔

スリーブは一か所にいくつも設けるとその箇所が構造的に弱くなってしますため、適切な離隔距離があります。

大梁

梁によって貫通できない箇所もあります。

特に梁と柱を一体にするために梁の端部には柱の鉄筋も含まれるため、梁端部のスリーブの取り付けはできません。

大梁・小梁によって貫通不可の範囲が変わるので注意してください。

(下図参照)

〇大梁の貫通可能範囲

小梁

〇小梁の貫通可能範囲

検討時期

スリーブのおさまりの検討時期はピットの打設前1-2週間前にフィックスするように作成をします。

作成の流れとしては以下になります。(ピットスリーブ図の場合)

1.躯体図の作成(建築)

2.躯体図の承認(監理者)

3.配管・配線の施工図・総合図の作成(設備)

4.配管・配線施工図に合わせたスリーブ図の作成(設備・建築)

※人通口・通気口・連通口も併せて

5.スリーブ図の承認(監理者)

6.スリーブの取り付け・コンクリート打設

そのため、監理者の承認期間を考えると施工の1.5~2か月前から図面の作成が必要になります。

監理者・建築も含めてスリーブ図の作成スケジュールは綿密に確認して取り掛かることが必要になります。

総合図に関しては別の記事で説明しているのでそちらを確認してください。

総合図ってなに? 誰が作るの?総合図の意味、必要性について解説

まとめ

スリーブの検討は構造的に大きくかかわるものになります。

施工の初期にかかわるため、より工期の圧迫、品質の低下を招く要因になります。

それを防ぐためにも、スリーブ取り付けのルール付けをしっかり理解し、早期の検討を行うようにしましょう。

![]()

コメント